- Metodologie Innovative

- Sorrentino

- Manfredi

- simona picccioni

- Rose

- Nuova pagina

- Daniela M.

- Antonietta Loia

- Nuova pagina

- Buccolieri

- Nardella

- GHIRINGHELLI

- Nuova pagina

- Nuova pagina

- Crupi

- Nuova pagina

- CARMEN

- albano

- FAZIO

- Rossello

- Anna M.

- Angela

- Anghelone

- Nuova pagina

- Simona Giaimo

- Nuova pagina

- Nuova pagina

- Nuova pagina

- pGzNya

- Nuova pagina

- Nuova pagina

- Nuova pagina

- Nuova pagina

- Nuova pagina

- Nuova pagina

- Nuova pagina

- Nuova pagina

- Nuova pagina

Posted by

Antonella B.

Posted by

Antonella B.

L’evoluzione della lingua: dal latino all’italiano

La lingua italiana ha una storia molto lunga e affascinante. Tutto comincia con il latino, la lingua parlata dagli antichi Romani. Il latino era usato in tutto l’Impero Romano, ma non tutti lo parlavano allo stesso modo: c’erano differenze tra il latino classico, usato nei testi ufficiali e dai letterati, e il latino parlato dal popolo, chiamato latino volgare.

Col passare del tempo e con la caduta dell’Impero Romano (nel V secolo), il latino cominciò a cambiare in diverse zone d’Europa. In Italia, il latino volgare si trasformò piano piano nei dialetti locali. Questi dialetti erano usati dalle persone nella vita di tutti i giorni, mentre il latino restava la lingua della Chiesa e della cultura.

Nel Medioevo, alcuni scrittori iniziarono a usare il volgare nei loro testi. Un momento molto importante fu nel Trecento, con Dante Alighieri, che scrisse la Divina Commedia in volgare fiorentino. Anche Petrarca e Boccaccio usarono questa lingua, rendendola più ricca e adatta alla scrittura.

Con il tempo, il volgare fiorentino divenne sempre più importante, soprattutto grazie alla sua bellezza e al prestigio di questi grandi autori. Nei secoli successivi, si lavorò per dare regole più precise a questa lingua, fino a trasformarla nell’italiano che conosciamo oggi.

Quindi, la lingua italiana è il risultato di un lungo percorso: dal latino parlato dal popolo, al volgare usato dagli scrittori, fino all’italiano moderno. Una storia che unisce passato e presente, e che continua a evolversi anche oggi.

Posted by

Antonella B.

Posted by

Antonella B.

Posted by

Antonella B.

Posted by

Antonella B.

Posted by

Antonella B.

Posted by

Antonella B.

Posted by

Buccolieri

Posted by

Buccolieri

Posted by

Buccolieri

Posted by

Buccolieri

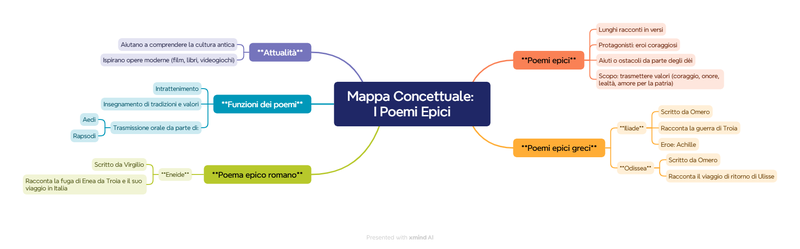

I poemi epici

I poemi epici sono lunghi racconti in versi che narrano le imprese di eroi coraggiosi, spesso aiutati o ostacolati dagli dèi. Queste storie sono ambientate in un tempo molto antico e servivano a trasmettere valori importanti come il coraggio, l’onore, la lealtà e l’amore per la patria.

I due poemi epici più famosi dell’antichità sono l’Iliade e l’Odissea, scritti dal poeta greco Omero. L’Iliade racconta gli ultimi giorni della guerra di Troia e le gesta dell’eroe Achille. L’Odissea, invece, narra il lungo viaggio di Ulisse per tornare a casa dopo la guerra, affrontando mostri, tempeste e inganni.

Anche i Romani hanno un poema epico importante: l’Eneide, scritto da Virgilio. Racconta la storia di Enea, un eroe troiano che fugge da Troia in fiamme e viaggia fino in Italia, dove i suoi discendenti fonderanno Roma.

Questi poemi non servivano solo a intrattenere: erano un modo per insegnare le tradizioni e i valori del popolo, un po’ come facevano i miti. Spesso venivano recitati a voce da cantori chiamati aedi o rapsodi, perché molte persone non sapevano leggere.

Ancora oggi i poemi epici sono importanti perché ci aiutano a capire meglio la storia, la cultura e il modo di pensare degli antichi. Inoltre, le avventure degli eroi continuano ad affascinarci e ispirano anche film, libri e videogiochi moderni.

Posted by

Buccolieri

Posted by

Buccolieri